同級生の皆さんは、歩く速度を測った事がありますか?

普段意識していない歩く速度。これを機会に気にしてみてください。

不動産広告によくある、徒歩10分の表記。

不動産の表示に関する公正競争規約施行規則で

「徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること」

と定められているんです。徒歩10分は800m。

この場合の速度を計算すると、1時間で4.8km。一般に言われる時速5kmの歩行速度になります。

1kmを12分30秒で歩けば良いスピードです。

1度地図アプリで1km先の場所まで、普段歩くスピードで計測してみてください。

最新の研究で、100%ではないものの、認知症の疑いあり/なしを簡単に判断できる方法が見つかっています。

それは「歩き方」を見るというもの。

例えば、65歳以上の高齢者で、歩幅が広くスタスタと早足で歩いている人は認知症である可能性が低く

歩幅が狭くトボトボとゆっくりと歩いている人は認知症の疑いありです。

歩行速度で言えば「秒速0.8メートル」(時速2.9km)が一つの基準になります。

これは医師が「サルコペニア」(高齢により筋肉量と筋力が低下する症状)かどうかを判断する最初の基準でもあり

そのまま放置するとアルツハイマーなど他の病気のリスクも高まります。

でも安心してください。

秒速0.8メートルというのは「青信号の間に横断歩道が渡りきれない」速度ですから、かなり遅いです。

最近「歩行年齢」という数値の事がテレビで取り上げられていました。

「歩行年齢」とは、人の歩き方を科学的に分析し、数値化したものです。

実年齢より若ければ若いほど、健康寿命が延び、病気の予防にもつながると言われています。

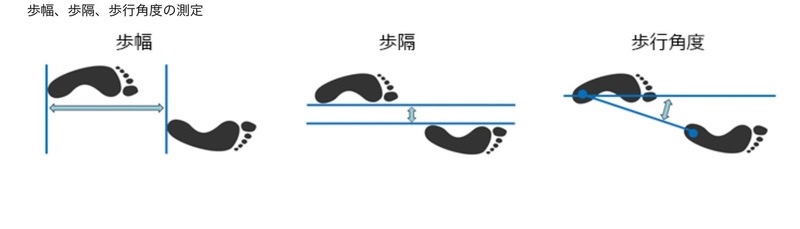

歩行年齢をチェックするポイントは、大きく3つです。

1つ目は、歩いている時の歩幅です。歩幅の目安は、身長-100cm。

身長175cmの人であれば、75cmが正しい歩幅となります。

2つ目は、左右の足の間隔。8cm~10cmが正しい歩隔です。

3つ目は、踏み出したときの足の角度です。平均値は8度です。

正しい歩行が出来ていないと、歩行年齢は高くなります。

歩幅が狭くなったり、歩行角度が広がったりしてしまう主な原因は筋力の低下。

筋肉量は年齢と共に減少し、それが悪い歩き方になる原因となるのです。

特に、歩幅と関係しているのが、写真の大腿四頭筋。この筋肉が弱くなると、体重を支えられなくなり歩幅が狭くなります。

一方、歩行角度が広がるのは、写真の内転筋の筋力低下。足先をまっすぐに保てなくなり

外側を向いてしまいます。悪い歩き方を続けると、将来的に転倒や、腰痛、ひざ痛、尿漏れなどのリスクにつながります。

歩行年齢を下げる簡単で良い方法を伝授します。受け売りですが(笑)

それは、「歩幅を+10cm」を意識する事

実は、歩幅を10cm増やす事で、正しい歩き方の基本であるつま先でのけり出しや

かかとからの着地、背筋を伸ばす事が自然に出来るようになるのです。

さらに、この歩き方は、前脛骨筋・大腿四頭筋・内転筋などの、筋トレにもなるため一石二鳥です。

先ずはメジャーとスリッパを使って、自宅で歩き方のチェックをしてください。

歩幅を測る方法

・歩幅チェック法

(1)スリッパを履き、3歩ほど歩いた所で止まる

(2)スリッパが動かないように脱ぐ

(3)スリッパの踵から踵をメジャーで計る

理想は、自分の身長-100cmです。

もし狭かった場合は、およそ10cm。握りこぶしの分だけ、歩幅を広げて歩くようにしましょう。

また、正しい歩隔の目安も、握りこぶしを参考にチェックする事ができます。

かかとの間に握りこぶし1つ分(8cm~10cm)入るのが正しい歩隔です。

簡単にできで健康に直結するウォーキング。正しい方法で取り組みましょう!