お正月のおせち料理は、皆さんたくさん食べたと思います。

我が家でも今年も紅白の定番のかまぼこを頂きました。

高級なかまぼこは歯応えがあって美味しいですよね。

この歯応えは、足と呼ばれ魚の種類によって変わります。

かまぼこの足の形成には、塩が関係しています。

魚肉に塩を加えてすりつぶすことによって、かまぼこの足の素になるアクトミオシンが溶け出し

これが加熱によって絡み合い、かまぼこの足が出来上がるのそうです。

グチ・エソ・オキギス・ムツなどは足が強く、スケトウダラやサバ・マグロ・サンマなどの赤身の魚は

弱いとされています。

また、関西で旨味の材料として多く使用されているタイ・ハモなどは中くらいらしいです。

神戸のど真ん中、生田神社境内の「生田の杜」に比較的新しい碑が建っています。

設置は2015年11月15日。

古文書に出てくる永久3年を西暦に換算した1115年に因んで11月15日を「かまぼこの日」としているそうで

かなり強引な設定ですね。

かまぼこの歴史は大変古く、その料理法は神話時代まで遡ります。

生田神社が発祥とされているのは、碑文の通り神功皇后が生田神社で魚肉のすり身をほこの先に塗りつけ

焼いて食べたことをもって発祥としているということだそうです。

河原に育つガマの穂に似ているので「かまぼこ」と言う名がおこったのだと記されています。

これらの資料からは太古の昔からかまぼこはかなりポピュラーな食べ物であったことが想像できますね。

今、このかまぼこが世界中で人気になっています?

私たちが想像するかまぼこの形ではありませんが、カニカマとして流通しているのです。

シニアの間で大人気の食材の「カニカマ」

「筋肉は裏切らない」のセリフで話題の筋肉体操の谷本道哉さんによれば

カニカマは高タンパクで消化もいいため、シニアでも筋肉がつきやすいといいます。

1970年代に開発され、比較的新しい国際的な練りものです。

サラダの具材としてなど海外でも生産されるています。

最近では、今までのズワイガニ風味に加えてタラバガニ風味やハナサキガニ風味なども商品化されているそうですよ。

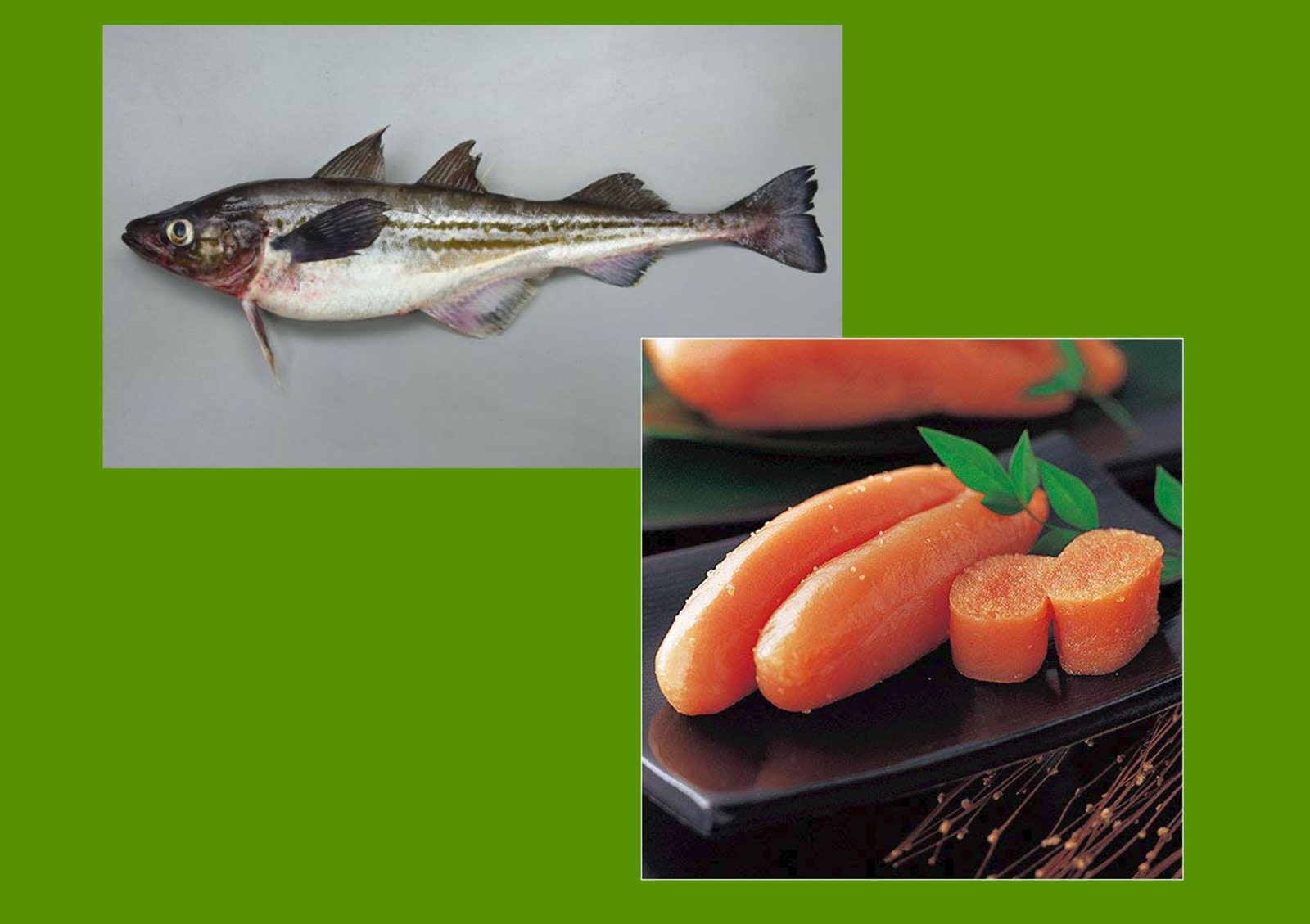

カニカマの代表的な原料は、太平洋や大西洋の北部に広く生息するスケトウダラという魚です。

スケトウダラは鮮度が落ちるのが早く、またその身も脂分が少なくて水っぽいことから、そのまま食べるのではなく

身をすり身にして蒸して練り物に加工して食べるのが一般的でした。

「たらこ」の原料がスケトウダラの卵だということは、同級生の皆さんもご存知かと思います。

韓国ではタラのことを「明太=ミョンテ」といいます。その「明太」の子だから「明太子」。

最近では一般的の認識として「たらこ」は塩漬けの辛くないもの「明太子」は調味液に漬けて辛味をつけたもの

すなわち「明太子=辛子明太子」という意味で使われることが多いようです。

鮮度が落ちるのが早いスケトウダラの身を冷凍して急速に解凍し、もう一度急速に冷凍すると

カニの身のような繊維ができます。

この原理を利用して、石川県の会社が作ったのが、カニカマです。

元々はその時に高級食材であった、クラゲに似たものを作ろうとして、失敗をした時に出来たのがカニカマだったのです。

失敗は成功のもとですね。

カニカマの消費量世界一はどの国だと思いますか?

日本と思うところですが、実はフランスなんです。そして2位がスペインです。

あの美食の国の人たちは、フランスパンに野菜と一緒に挟んでカニカマを食べているんです。

ヨーロッパでは近年、健康ブームから魚食人気が高まっていて、その中でカニカマが本物のカニよりおいしくて

ヘルシーということで人気になり、非常に需要が高まっているんです。そのカニカマの原料も、スケトウダラです。

普通の練り物よりカニカマの方が高く売れ、原材料も高く買ってもらえるということで

スケトウダラがどんどんカニカマの原料として売られて、日本の練り物にはなかなか回ってこなくなっているのが

日本の価格上昇の原因とのことです。

では、そのカニカマの世界一の生産国はどこでしょうか?

もちろん発祥地の日本では?と思うかもしれませんが、実は違うんです。

バルト3国の一つのリトアニアなんです。どこ?と思われる方も多いと思うほど意外な国ですよね。

なぜリトアニアがカニカマの生産量世界一なんでしょうか?

スケトウダラは北の冷たい海域で取れますので、リトアニアの近海でもよく取れます。

そして近年のカニカマブームで、ヨーロッパが世界一の市場となりました。

そうなると市場の原理で、北ヨーロッパで生産するのが理にかなってきます。

その結果、リトアニアが世界一の生産国となっています。

そして同国のビチュナイという会社が、カニカマのシェアNo.1なんです。

でも、カニカマを製造する機械は、日本のヤナギヤという会社が世界の70%ものシェアをもっているとのことです。

日本の会社の製造装置を海外に輸出し、日本で生まれた製品を海外でどんどん作ることで

日本が世界一の座を奪われてしまったわけです。

でも日本発の食材が世界で食べられるなんて、素敵ですね。

最近は本物の蟹に限りなく近いカニカマも出てきています。

選択肢が増えて嬉しいですね!